[di Sergio Maset]

Le singolarità – siano esse uomini o aziende straordinarie – contano eccome. Tuttavia, la sostenibilità di una società non si misura nel grado di successo di pochi eccellenti quanto nella sua capacità di trasformare i buoni esempi in opportunità e queste in occasioni e strumenti di crescita diffusa. Per questo la relazione tra sistema produttivo, istituzioni, scuole e famiglie va costruita e alimentata. Una città può dirsi tale, a prescindere dalla sua effettiva dimensione, se riesce ad essere il luogo in cui questa consapevole relazione viene rinnovata e si traduce in rappresentanza.

Dopo quasi mezzo secolo di fuga dalle città più grandi, per la prima volta negli ultimi anni assistiamo ad una loro rinnovata crescita demografica. Si può provare a comprenderne le ragioni considerando l’effetto combinato di una serie di fenomeni di medio e lungo periodo. Il primo è dato dal fatto che le città, grazie a decenni di normative e investimenti sui motori delle auto, sul rinnovo degli impianti di riscaldamento, sulle emissioni industriali e, non da ultimo, attraverso lo spostamento al di fuori delle città dell’industria pesante, oggi non sono più le camere a gas che erano sino a qualche decennio fa. Il secondo fenomeno riguarda il mercato immobiliare che a fronte di un rallentamento della spinta demografica e con il mondo del terziario in profonda trasformazione ha visto abbassarsi le rendite e dunque i prezzi di affitti e vendite. Insomma, dopo una lunga fase in cui le città erano appannaggio di benestanti, banche e assicurazioni, il mercato torna ad essere appetibile per un ceto medio un po piu giovane e per negozi nuovamente a dimensione di vicinato. Considerato che in molte città si pone la necessità di metter mano a progetti di rinnovamento urbano (dai padiglioni fieristici alle caserme passando per mercati generali e fabbriche abbandonate) c’è la possibilità di sostenere ulteriormente una crescita demografica delle città con politiche abitative che coniughino qualità, centralità e disponibilità del portafoglio delle giovani famiglie.

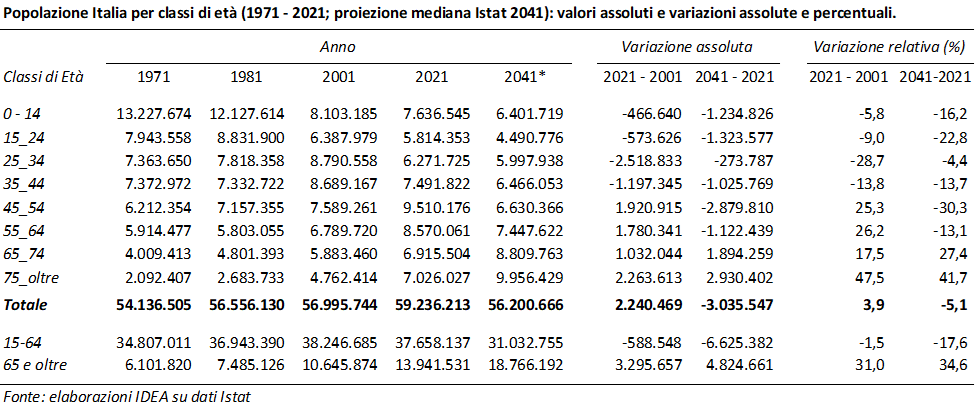

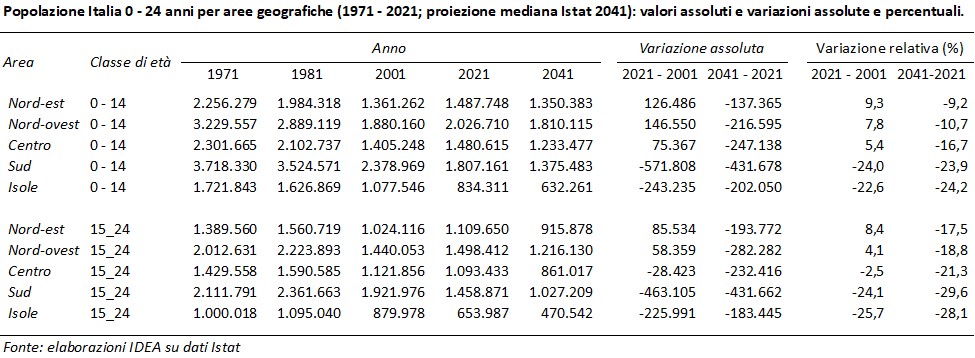

La parte più complessa e stimolante della faccenda sta nel fatto, e qui vengo più direttamente al Veneto, che dopo quarant’anni di crescita generalizzata della domanda di forza lavoro, nell’ultimo decennio siamo in una situazione di sostanziale stagnazione a cui si aggiunge l’invecchiamento della popolazione per cui il rapporto tra occupati e popolazione anziana continua a precipitare. La situazione è per certi versi paradossale: da un lato non possiamo più permetterci di estromettere le donne dal mercato del lavoro e dall’altro dobbiamo trovare il modo di conciliare la loro maggiore inclusione con un aumento del numero di figli per ogni famiglia. Insomma, rivoluzionare l’immagine della famiglia. Non si tratta ovviamente di una sfida solo veneta: vale anche per le altre regioni del nord, con l’eccezione del solo Trentino Alto Adige.

Con l’arresto della spinta demografica e le molteplici trasformazioni del terziario (digitalizzazione dei servizi e ecommerce in primis) i prezzi nei capoluoghi di provincia diventano più accessibili e la popolazione riprende a concentrarsi nella città. Ma se ciò vale per i capoluoghi, che continuano localmente a svolgere il loro ruolo di città – in Veneto persino Belluno e Rovigo sono cresciuti nell’ultimo decennio – la sfida appare del tutto aperta per le piccole e medie cittadine, tra i 20 e i 40 mila abitanti. Che cosa può rendere attrattiva una di queste città? Ogni città, grande o piccola, che aspiri a ricoprire fattivamente questo ruolo, deve interrogarsi su come perseguire 3 obiettivi. Prima di tutto creare condizioni durature di espansione economica. Va rifiutata la retorica della decrescita felice mentre sono da perseguire forme sostenibili e responsabili di espansione, di crescita economica. Il secondo obiettivo è quello di inclusione che si traduce nella capacità di impiegare efficacemente le risorse umane di un dato territorio, donne e giovani in primis. Il terzo obiettivo è quello di conciliazione che significa rispondere al bisogno delle persone di vivere al meglio la pluralità di dimensioni della loro esistenza: conciliare dunque cura famigliare, impegno lavorativo, partecipazione sociale, ricreazione, cura del proprio benessere fisico.

Provando a scendere dunque nell’esperienza di analisi di Vittorio Veneto, il primo obiettivo, l’espansione, richiede di prendere consapevolezza che il presente del sistema produttivo della città si caratterizza ancora per una fortissima presenza industriale: il 40% degli addetti che operano nel comune lavora nell’industria manifatturiera, con una larghissima prevalenza di grandi imprese. In generale, queste rappresentano una risorsa per tutto il sistema produttivo in quanto sono le uniche in grado di stimolare l’acquisizione di ulteriori competenze da parte dei lavoratori, di sostenere la diffusione di innovazione, la concreta nascita di startup innovative oltre ad alimentare un indotto locale di piccole imprese. Ed è con aziende di grande dimensione che la città può sperimentare concretamente forme di innovazione sociale finalizzate a realizzare una maggiore inclusione dei giovani e delle donne. Ciò deve tradursi ad esempio in una più efficace attività di orientamento scolastico per i ragazzi delle scuole medie e le loro famiglie ma anche in una rete di servizi per la prima infanzia e sostenendo forme di smart working. Un territorio si può definire lungimirante nel momento in cui riesce a valorizzare e ottimizzare le sue esperienze di valore incluse quelle maturate sul versante dei servizi sociosanitari. Trattandosi di una città che ha molto da offrire in termini di qualità degli spazi urbani, le sue concrete possibilità di crescita sono legate alla capacità di trattenere e attrarre giovani famiglie facendo leva anche sulla vicinanza del centro storico al casello autostradale e sul rilancio del collegamento ferroviario con Treviso e Venezia. Infine, una città che si rende attraente agli ospiti, ai lavoratori e ai visitatori delle sue imprese attraverso servizi e proposte di qualità per il benessere, la ristorazione e il tempo libero diventa più interessante anche per le giovani famiglie.