[di Sergio Maset

gennaio 2014, in Quaderni della Fondazione Francesco Fabbri, 2, 2014, pp.24-28, Mimesis, Milano]

E’ necessario che una riflessione complessiva sulla crisi si ponga criticamente l’obiettivo di mettere in discussione il modo stesso con cui ci si riferisce diffusamente a questo concetto e provi a porre le condizioni per la sua definitiva sostituzione con quello di trasformazione. Non si tratta, è evidente, di realizzare un esercizio linguistico, ma di superare definitivamente una serie di luoghi comuni che hanno accompagno in questi anni la trattazione sulla crisi. Impropriamente si usa dire “effetti della crisi”, riferendosi a disoccupazione, calo del Pil, diminuzione della domanda interna, contrazione del mercato immobiliare e via discorrendo. Perché impropriamente? Perché la crisi non è una causa, bensì un effetto. E’ l’effetto di una serie di trasformazioni in atto da parecchio tempo, ben prima dell’inizio convenzionale della crisi finanziaria internazionale, il 15 settembre 2008, giorno del fallimento della banca americana Lehman Brothers. E’ indubbio che in questi cinque anni, la “crisi” ha rappresentato un utile contenitore fenomenologico all’interno del quale sono stati riordinati tutta una serie di incompiute, colli di bottiglia, debolezze strutturali dell’Italia (e non solo dell’Italia). Consideriamo queste incompiute come gli elementi che hanno condizionato la possibilità per il paese di “cavalcare la tigre” di una serie di mega fenomeni.

Solo per ricordare alcuni mega trend che hanno impattato su tutte le economie della vecchia Europa basta pensare a quanto è avvenuto con la modifica dell’ordine geopolitico mondiale dopo il crollo del muro di Berlino. E’ curioso come ci si scordi rapidamente anche del passato più prossimo: la delocalizzazione verso i paesi a più basso costo del lavoro e minor pressione fiscale era incominciata ben prima del 2008. La Cina e il Sud Est asiatico sono poi da parecchi anni paesi ad altissimo tasso di sviluppo economico, paesi di sbocco commerciale ma soprattutto per la produzione a basso costo del lavoro e che hanno spazzato via la convenienza a produrre tutta una serie di prodotti (finali o intermedi che fossero) in Italia e nel resto della vecchia Europa. Basti a rinfrescare la memoria, citare quanto avvenuto negli ultimi due decenni nel comparto tessile.

Un altro mega fenomeno che prosegue da anni è connesso alla diffusione massiva dell’accesso a internet, che di fatto ha modificato (e continuerà a modificare) il commercio e i servizi. Quante “crisi” ci sono state negli anni, ad esempio, nelle agenzie di viaggi, nelle librerie, nei negozi di dischi? Sono state drammatiche, ma sono avvenute. Ancor prima l’office automation aveva spazzato via anche settori ad elevata professionalità. Il riferimento non è alle dattilografe (viene da ridere a usare adesso quel termine, ma c’erano ed erano tante) ma ad alte professioni apparentemente al riparo da ogni possibile shock. Si pensi che ancora agli inizi degli anni ’90 tutte le presentazioni aziendali (quelle che adesso si confezionano con programmi come power point) venivano costruite da tecnici super specializzati che le disegnavano praticamente a mano e le montavano come fossero dei film. Quanto deve essere stato drammatico scoprire che da un giorno all’altro il loro mestiere non valeva più nulla. Probabilmente proprio chi aveva fatto dell’eccellenza manuale il suo punto di forza si è trovato molto peggio di chi, magari più approssimativo nella composizione manuale ma più abile nell’ideazione concettuale, ha trovato nei software una opportunità per produrre più rapidamente e con costi inferiori. Un esempio diametralmente opposto, ma non meno radicale, riguarda ciò che è avvenuto con la diffusione dei sistemi di esazione automatica ai caselli autostradali: una intera categoria di lavoratori ha smesso di esistere.

Le trasformazioni avvengono di continuo e sarebbe interessante riflettere sul perché alcune accadono senza che nessuno se ne preoccupi più di tanto mentre altre vengono rappresentate efficacemente come una sorta di fine del mondo. Mentre per anni ci si è interrogati sull’opportunità o meno di concedere orari di apertura prolungati alle grandi strutture di vendita, si sono lanciati strali contro i centri commerciali e sono state versate lacrime sulla scomparsa delle piccole botteghe alimentari, interi settori sono stati molto sommessamente spazzati via dal commercio online.

Ancora una volta, tuttavia, per rispondere alla sfida, occorre guardare alle trasformazioni indotte e non limitarsi al conteggio delle perdite subite. Questo perché le trasformazioni modificano equilibri, rapporti forza e, per quanto possa suonare retorico, creano opportunità. Nel mercato librario il commercio online sta spingendo le librerie a diventare qualcos’altro: luoghi di aggregazione con reading e concerti, spazi ibridi in cui tra gli scaffali compaiono divani e caffè. Certamente in questo caso a intraprendere la trasformazione sono stati pochi soggetti con maggiore capacità di inventiva e, necessariamente, economica.

Nel settore dell’elettronica e della vendita degli elettrodomestici i piccolo negozi sopravvissuti al confronto competitivo con le grandi catene e al commercio elettronico si stanno caratterizzando come punti vendita in cui comprare, assieme al prodotto, assistenza per manutenzioni, riparazioni, consigli, più difficilmente reperibili nei grandi store. Nel settore alimentare, le grandi catene stanno investendo sulle medie strutture in cui sono possibili margini maggiori rispetto all’ipermercato da volantino sottocosto e in cui, assieme al prodotto, viene venduta sempre più accoglienza e attenzione per il cliente da parte di addetti formati e addestrati a questo preciso scopo e molti di questi sono giovani e giovanissimi.

Tra i mega fenomeni non si può non considerare la costituzione del mercato unico europeo e l’istituzione dei tassi fissi (e poi l’euro), che come effetto immediato hanno bloccato la possibilità di agire sulla leva dei cambi per modificare la convenienza ad acquistare dall’Italia. Questo ha sicuramente tolto ad alcuni tipi di produzione la possibilità di competere globalmente agendo sulla leva del cambio ma, almeno per chi ha saputo coglierne l’opportunità, ha migliorato tutto i settori connessi all’importazione. Inoltre l’Unione Europea, con tutto il suo sistema di regole, ha anche creato nuovi prodotti, e nuovi mercati per servizi prima inesistenti. Sono ormai quasi dieci anni che nei documenti europei si fa riferimento ai lead market, ambiti di prodotto, ricerca e servizi che avrebbero avuto negli anni successivi un forte sviluppo. Tra questi tutte le tecnologie per l’efficientamento energetico e la riduzione della produzione di gas serra. Tempi, modi e standard sono stati concertati a livello europeo ed è stata la definizione di regole ad aver creato quell’enorme mercato della green economy. Dagli ingegneri, ai produttori di caldaie, pannelli isolanti, serramenti fino agli idraulici e installatori, si provi a chiedere a questi se le politiche europee sono state da questo punto di vista un bene o un male.

Come sempre accade ogni politica genera clientes. Basti pensare, ancora, a che cosa ha rappresento per il mercato dei servizi l’introduzione di norme sulla verifica e certificazione della sicurezza nei luoghi lavoro. Nelle fasi iniziali di applicazione di queste nuove norme si possono ritrovare almeno tre letture: un segno concreto di maturazione e di civiltà di una società, un aggravio delle procedure e dei costi a cui sono soggette le imprese, un grande nuovo mercato per tutti quanti vendono servizi e prodotti per la sicurezza (segnaletica, estintori, verifiche, ispezioni, formazione, aggiornamento, ….).

Le trasformazioni, anche drammatiche, avvengono dunque di continuo, molto più di quanto comunemente si pensi. L’idea di poter individuare un prima e un dopo e dunque la convinzione che la società sia sostanzialmente statica e che solo in pochi definiti momenti vede dei punti di cesura, è sostanzialmente errata. Non perché non vi siano punti di cesura ma perché, al contrario, ve ne sono tantissimi e di continuo. Provare a resistervi è come cercare di costruire tante piccole dighe di fango e detriti su un torrente in piena: ad un certo punto inevitabilmente cedono e la corrente va ad impattare sugli argini con ancora più forza e pressione. Può forse sembrare romantica come immagine, ma in questo momento, per fronteggiare una corrente impetuosa non ci si può permettere salti e sbarramenti solidi: servono uomini capaci su barche più robuste. Per quanto riguarda il commercio estero, dopo il crollo delle esportazioni conosciuto tra 2008 e 2009 (-21,5%), nel triennio successivo il Veneto ha visto il proprio export crescere a un ritmo del 9% annuo che ha riportato l’export regionale al livello pre-crisi, ed anzi a sopravanzarlo del 2% (50 miliardi di euro nel 2008, 51 miliardi nel 2012)[1].

È utile tener presente che nel corso degli ultimi cinque anni sono occorse due diverse fasi recessive, di cui una tuttora in atto, caratterizzate però da differenti dinamiche. Nella prima ondata recessiva, coincidente grosso modo con il periodo 2008-2009 (shock finanziario internazionale), il dato più evidente è la contemporanea contrazione della domanda estera (un calo particolarmente repentino), dei consumi finali e degli investimenti. Successivamente, nel corso del 2010, la variazione della domanda interna è tornata di segno positivo e il calo della domanda esterna si è fatto più contenuto. Nel 2011 si è però verificata un’inversione radicale di segno, con una ripresa delle esportazioni incapace tuttavia di compensare un calo consistente della domanda interna (consumi finali, investimenti e scorte) e della spesa pubblica che ha determinato un ulteriore brusca diminuzione del Pil. A partire da metà 2011 il numero di disoccupati ha iniziato una fase di intensa crescita che sembra rallentare solo nel corso del 2013, mentre il numero di occupati ha sostanzialmente tenuto sino a metà 2012 per poi calare bruscamente.

Che cosa c’è dunque di così particolare in questa fase che ha portato a parlare di grande crisi? Essenzialmente il fatto che vi è stato da prima uno shock finanziario globale e successivamente, senza soluzione di continuità, una crisi (questa nel vero senso del termine) di fiducia internazionale nell’Italia connessa alla capacità del paese di far fronte al debito pubblico con il conseguente aumento del tasso di interesse sui titoli di stato. Questa seconda fase, a cui si è cercato di porre rimedio con una riduzione della spesa pubblica, ha esacerbato la tensione connessa alla trasformazione ‘fisiologica’ del sistema produttivo che già doveva riorganizzarsi dopo lo shock finanziario internazionale e gli effetti che questo ha prodotto sul sistema bancario e sul sistema di regole per la concessione di prestiti a privati e aziende.

Le Sfide per la trasformazione del sistema economico-produttivo

La storia che i dati e le considerazioni sin qui esposti raccontano non è dunque la storia di una crisi congiunturale. È piuttosto il racconto di una trasformazione di sistema, che per essere affrontata richiede l’abbandono di un certo tipo di retorica da “resistenza alla crisi” e di approntare una profonda ristrutturazione del sistema produttivo e dei servizi privati e pubblici. Nello spazio ristretto di questa trattazione, sono tre gli assi su cui è pensabile che si giocherà la sfida della competitività del sistema economico italiano.

Le opportunità – primo asse – proverranno da un approccio in cui al Made in Italy si accompagni una nuova capacità di gestire in modo intelligente catene del valore globali, acquisendo materie prime e prodotti intermedi sui mercati internazionali ma mantenendo il controllo della catena del valore al fine di realizzare in house quelle fasi della produzione a maggior valore aggiunto. È importante osservare quanto avvenuto in questo ultimo decennio tra Italia e Germania rispetto ad alcune grandezze macroeconomiche, dal momento che una loro lettura fornisce alcuni interessanti spunti di riflessione anche in relazione alle dinamiche osservate in precedenza.

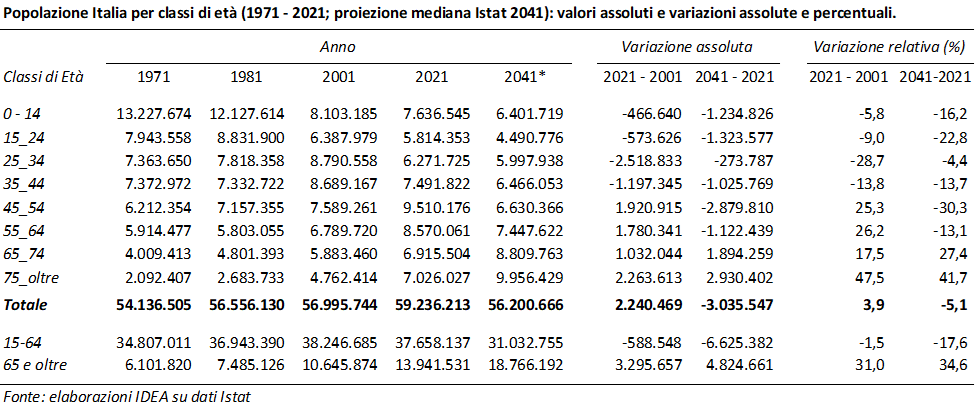

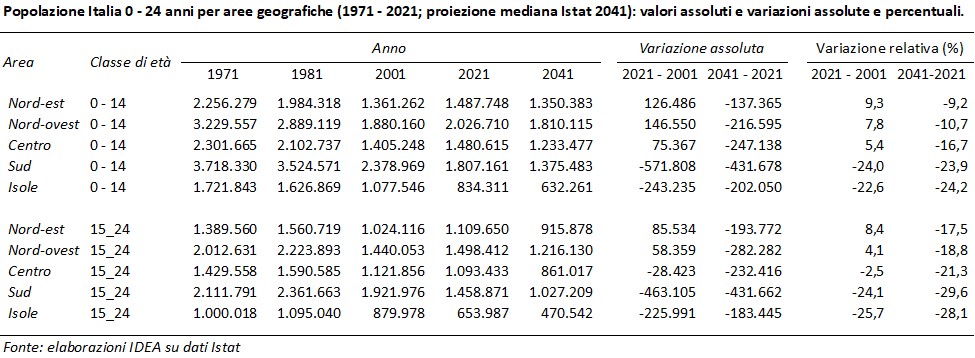

Un dato da considerare riguarda certamente il diverso andamento della popolazione e degli occupati rispetto a quello del prodotto interno lordo generato dai due Paesi. A fronte di una crescita sostanzialmente a zero della popolazione tedesca dal 1995 al 2011, il Pil della Germania è cresciuto del 25%. La popolazione italiana è invece aumentata nello stesso periodo del 7%, a fronte di una crescita del Pil del 15%. Ancor più interessante il confronto in Germania tra l’andamento del Pil e l’evoluzione del numero di occupati. Se fino al 2000 la crescita del Pil sembra andare di pari passo con quella del numero di occupati, a partire da quell’anno le due curve presentano un andamento difforme, con il prodotto interno lordo che continua a crescere e il numero di occupati che tende a stabilizzarsi. Questo a differenza di quanto avviene in Italia e, nel dettaglio, anche in Veneto, dove l’andamento del Pil ha seguito, con buona approssimazione e su tutto il periodo, l’andamento del numero di occupati.

Un ulteriore confronto riguarda l’andamento dell’indice di propensione all’export, calcolato come rapporto tra il valore delle esportazioni e il Prodotto interno lordo. Mentre in Germania nel periodo 1995-2011 questo indice cresce progressivamente con un’intensità simile alla crescita del Pil (con un effetto moltiplicatore dell’export nella generazione del Pil), in Italia resta tendenzialmente stabile lungo l’intero periodo, con oscillazioni contingenti.

Rileva inoltre il fatto che, in un quadro di intensa crescita del Pil, in Germania la quota di valore aggiunto generato dalla manifattura sul totale dell’economia è rimasto stabilmente intorno al 23%. Una dinamica anche in questo caso diversa si evidenzia invece in Italia, dove la quota di valore aggiunto generata dal manifatturiero si è ridotta dal 22% del 1995 al 17% del 2011. Va a questo proposito osservato che la quota di valore aggiunto generato dalla manifattura, in Germania, è rimasta stabile anche a fronte di – anzi, probabilmente proprio grazia a – una crescente (nel periodo) incidenza dell’import nella composizione del valore della produzione industriale tedesca. L’interpretazione che se ne può dare sembra essere una elevata capacità, da parte del sistema produttivo tedesco, di governare la produzione di valore anche con un maggiore ricorso all’outsourcing internazionale. Va infine evidenziato il peso delle occupazioni service-related nella manifattura, ovvero di quelle professioni (manager, professionisti, tecnici, impiegati d’ufficio, impiegati nei servizi e nella vendita) che pur lavorando in ambito manifatturiero non sono direttamente impiegate nella produzione manuale bensì in servizi connessi a questa. L’incidenza di tali professioni è nel 2012 del 48,6% in Germania e del 37,7% in Italia.

Le sollecitazioni derivanti da queste considerazioni – per quanto solo accennate – suggeriscono di provare a leggere la relazione tra dimensione di impresa e competitività invertendo l’ordine dei fattori. Certamente la riprogettazione dei processi produttivi richiede adeguate risorse finanziarie e competenze interne, generalmente appannaggio di imprese di media se non grande dimensione, tuttavia è la sua effettiva implementazione (e non la dimensione di partenza in quanto tale) a influenzare il potenziale di crescita delle aziende manifatturiere. In questa prospettiva (1) maggiore contenuto tecnologico delle produzioni, (2) maggiori contenuti terziari nelle attività produttive, (3) maggiore qualità e specializzazione della forza lavoro, (4) maggiore controllo delle catene di approvvigionamento e distribuzione internazionale e infine (5) crescita dimensionale delle imprese rappresentano sempre più un quadro unitario di trasformazione delle economie regionali più che fattori separatamente perseguibili.

La sfida è dunque quella di approcciarsi in modo nuovo non solo alla commercializzazione dei prodotti ma ai processi produttivi, guardando alle best practice realizzate dal vicino di capannone così a quelle del produttore tedesco o asiatico, facendo scouting di possibilità produttive sul mercato internazionale, ripensando l’ingegnerizzazione dei processi produttivi. È un modo diverso di pensare e fare la fabbrica, popolata non più solo di operai ma di una varietà di figure in grado di gestire catene del valore globali. Indipendentemente dal fatto che la trasformazione produca una variazione del numero di addetti complessivamente occupati nel settore manifatturiero, ciò che per certo dovrà determinarsi sarà una crescita della capacità di generare valore aggiunto. Dovrà essere rinnovato anche il legame tra sistema produttivo e assetto infrastrutturale. Sempre più critico sarà l’inserimento dei luoghi di produzione nell’ambito di nodi funzionali prossimi alle infrastrutture. Non solo perché, data l’estensione su reti globali dei rapporti di fornitura e vendita, è sempre più cruciale la localizzazione ai nodi delle reti fisiche, ma anche perché è nei pressi di questi che si localizzano funzioni terziarie rare e di rango elevato.

Se finora l’attenzione si è appuntata sull’ambito manifatturiero, il settore terziario – secondo asse – non può ritenersi escluso da una necessità di innovazione e re-ingegnerizzazione. Siamo sicuri che oggi il settore terziario italiano (compresa la sua componente intellettuale) si trovi sulla frontiera competitiva? Siamo sicuri che se non ci fosse una barriera linguistica non si affaccerebbero sul mercato dei servizi anche fornitori stranieri? E siamo sicuri che, se potessero, le piccole imprese non si rivolgerebbero all’estero per i servizi terziari? Non solo al fine di migliorare le propria performance, dunque, (si pensi, come esempio, alle difficoltà sperimentate dalle banche locali per restare sul mercato), ma anche perché la capacità stessa della manifattura di rispondere alle sfide che le sono richieste dipenderà anche dalla capacità di rinnovarsi da parte del settore terziario. A questo appartiene infatti una serie di servizi – di progettazione, supporto all’import-export, sicurezza, infrastrutturazione, trasporti, credito, assicurazione – che pur non rientrando nell’ambito della produzione manifatturiera sono funzionali a questa, e concorrono anzi in modo determinante a massimizzare il valore aggiunto. Anche nel terziario serviranno maggiori dimensioni e una maggiore strutturazione.

Un terzo asse riguarda, infine, il sistema regolativo. Generalmente, e spesso a ragion veduta, la burocrazia italiana viene indicata come uno dei fattori di ritardo del Paese. Un fattore effettivamente critico ma che può essere fatto rientrare, a ben vedere, nella logica di efficienza del settore terziario di cui sopra. Ciò che invece si vuole qui porre in evidenza riguarda il fatto che anche leggi, regole e assetti istituzionali dovranno essere orientati a questo stesso sforzo di trasformazione e spinta in avanti. Gli adempimenti non sono solo una questione di tempo ma assumono particolare rilevanza nel determinare la visione dell’amministrazione pubblica come di un leviatano che si pone di traverso allo sviluppo del Paese.

C’è un quarto asse, in questa grande trasformazione, che richiederebbe di essere affrontato. Il condizionale è d’obbligo non per incertezza sulla sua rilevanza quanto per la complessità dello stesso e tuttavia non può esserne omessa quantomeno la citazione. Il riferimento è al dualismo che da sempre caratterizza l’Italia, tra nord e sud. L’auspicio è che il suo venir meno nell’agenda partitica posso consentire invece una forte riproposizione nei programmi istituzionali, evitando, almeno sì in questa fase di contrazione della spesa pubblica, di tentare di risolverla con logiche di sussidiarietà.

[1] Fonte: elaborazioni su dati Istat Coeweb.